사람들은 저마다 가슴속에 작은 바다를 하나씩 품고 있다고 할머니는 항상 내게 말씀하셨다. 가끔씩 가슴께가 저려오면 그건 밀려오는 감정들이 파도를 이룬 것이라고. 그리고 지금, 할아버지는 감정의 파도 안에서 끊임없이 헤엄치고 계셨다.

기다란 병풍 앞에 상이 놓이고, 그 위엔 미적지근한 음식들이 자리를 잡았다. 할아버지는 상 가운데 할머니의 사진을 올려두시곤 좀처럼 사진을 마주하지 못하셨다. 할아버지는 주름진 손을 펼쳐 애꿎은 향 연기를 갈무리하실 뿐이었다.

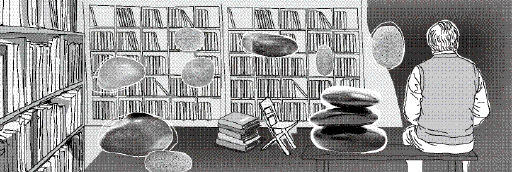

할머니의 49제가 끝나고, 오랜만에 모인 가족들은 상 앞에 둘러앉았다. 하지만 누구도 먼저 입을 열지 않았고 집 안엔 수저가 부딪히는 소리만이 맴돌았다. 나는 생선살을 입에 물고 몇 분째 그것을 녹여 먹는 중이었다. 그때 외삼촌이 할아버지 쪽을 바라보며 입을 열었다. “아버지 언제까지 앉아 계실 거예요?” 갑작스러운 삼촌의 말에 외숙모는 삼촌의 팔을 황급히 붙잡았다. 하지만 삼촌은 아랑곳 않고 말을 이어갔다. “아버지 눈치 보느라 엄마가 제삿밥 드시다 가슴팍 다 얹혔을 거예요. 엄마가 잠수병 때문에 누워 있을 때 얼굴 한번…” 할아버지는 삼촌의 말이 다 끝나기 전에 가슴팍에서 담배를 꺼내들어 베란다로 나가셨다. 삼촌은 수저를 소리나게 내려놓으며 읊조렸다. “그놈의 돌이 뭐라고…” 베란다 너머에선 할아버지의 한숨 같은 담배연기가 흩어지고 있었다. 가족들이 모두 떠난 거실, 할아버지는 소파 아래에 몸을 웅크리신 채 누워계셨다. 귓가에선 할아버지 흉을 보던 외삼촌 목소리가 맴돌았다. 엄마는 할아버지께 얇은 이불을 덮어주곤 걸레를 챙겨들고 할아버지 방문을 열었다. 그곳엔 할아버지의 수석작품이 온 벽면을 가득 채우고 있었다. 엄마는 걸레로 진열장 사이를 훑어냈다. 그때 파일철 하나가 내 발등 위로 떨어졌고, 나는 그 것을 펼쳐보았다. '돌을 바라보는 새로운 시각, 황순흠 수석가를 만나다' 파일철 안에는 할아버지의 잡지 기사들이 스크랩 되어 있었다. 모두 엄마의 손에서 탄생한 것이었다. “너무 펼쳐보지마” “빛바래서 못 써” 나는 엄마를 바라보며 물었다. “엄마는 할아버지 안 미워?” 엄마는 엷은 미소를 지으며 말했다. “밉지 엄마가 진열장 청소 다 하는데” 나는 뾰로통한 표정으로 엄마를 다시 한번 바라보았다. 엄마는 애써 시선을 피하며 읊조렸다. “그날 산에서 조난 당하시는 바람에 못 내려오신 거잖아. 그리고 할아버지도 많이 노력하고 계시잖아”

다음날, 할아버지는 아침부터 좌대를 조각하셨다. 나는 엄마가 손에 쥐어 준 음료수를 들고 조심히 할아버지 곁으로 다가갔다. 책상 위엔 톱밥이 그득했고, 그 가운데 새까만 돌 하나가 눈에 들어왔다. 나는 홀린 듯 할아버지 옆에 앉아 그 돌을 바라보았다. 한쪽 몸이 기울어진 그 돌은 마치 새까만 해녀복을 입고 바닷속으로 들어가는 사람의 형태처럼 보였다. 그때 할아버지가 매끈한 좌대 위에 돌을 올려놓으며 말씀하셨다. “너는 내가 안 불편하니?” 나는 그제야 손에 들고 있던 음료수를 건넸다. 할아버지는 손끝으로 돌의 표면을 문지르며 입술을 달싹이셨다. “조금만 더 다듬어서 선물하려고 했는데… 뭐가 그리 급하다고 가버렸는지…” 머릿속엔 물질을 하던 할머니의 모습이 떠올랐다. 수석가인 할아버지보다 망사리와 함께한 시간이 더 많다며 농을 치시던 할머니, 할머니의 달뜬 숨비소리가 귓가에 오래도록 맴돌았다.

그날 저녁, 어두운 집 안에 한 줄의 빛이 새 나오고 있었다. 나는 화장실을 가다 말고 빛이 흩어지고 있는 할아버지 방 쪽으로 발길을 돌렸다. 할아버지는 벽에 걸려 있는 할머니 액자 쪽으로 돌을 밀어내며 읊조리셨다. 수 십번을 닦아냈는데도 아직 마음에 썩 안 들어. 비록 뒷모습이었지만, 할아버지는 흐느끼고 계심이 분명했다. 할머니가 없는 할아버지의 삶은 제대로 중심 잡지 못했다. 할아버지의 어깨가 자꾸만 한쪽으로 기울어졌다. 이별에 대한 뒤늦은 후회와 그리움이 방 안 가득 부유하고 있었다.