해방구 된 북적한 운동장

짓궂은 친구의 밀가루 세례

'석별의 정' 나눈 눈물바다

꽃집 특수마저… 아, 옛날이여

적막한 '비대면' 졸업식도

정든 학교 떠나야 하는

아쉬움은 변함이 없구나

적어도 2년 전까지는 졸업식 특수라는 것이 있었다. 학교 근처 꽃집은 몰려드는 졸업식 축하객으로 북새통이었고, 음식점과 휴대폰 매장, 선물가게, 미용실도 덩달아 사람들의 분주함으로 가득했었다.

하지만 코로나19로 인한 '멈춤'이 우리의 삶 속에 익숙한 단어로 자리를 잡으면서 빠르게 바뀐 일상은 졸업식의 풍경도 변화시켜 놓았다. 이제 졸업식에서만 만날 수 있던 운동장의 북적임, 기쁨과 슬픔에 흘리던 눈물의 풍경, 낭만들은 아스라이 사라지고 적막만이 그 자리를 대신하고 있다.

그야말로 특수(特需·특별한 상황에서 발생하는 수요)가 사라진 특수(特殊·특별히 다름)한 상황 속에 놓여 있는 것이다. 너무도 생경하게 찾아온 온라인 수업의 낯섦이 채 가시기도 전에 '비대면 졸업식'이라는 이율배반(二律背反)적인 단어를 현실로 받아들여야 하는 안타까움은 옛날, 그 시절에 대한 향수를 소환하게 한다.

그래도 그때는 “가야 할 때가 언제인가를/ 분명히 알고 가는 이의/ 뒷모습은 얼마나 아름다운가('낙화' 中)”로 시작하는 이형기 시인의 시(詩)처럼 이별을 아쉬워하는 그런 아련한 '감성' 같은 게 있었다.

감성 돋는 1970년대 '찐' 대면 졸업식장으로 내달려보자.

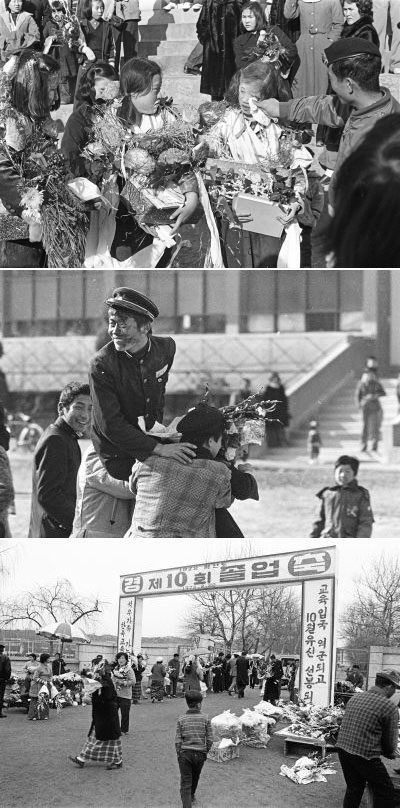

사진 ①은 1973년 2월22일 춘천교육대학교(이하 춘천교대) 제10회 졸업식 풍경을 담고 있다. 춘천교대가 1983년에 4년제로 승격했으니 이 졸업식이 진행될 당시는 춘천사범학교 시절을 거쳐 2년제 춘천교육대학으로 자리를 잡았던 시절이다. 자료를 찾아보니 이날 졸업식과 함께 모두 355명(남 175명·여 180명)의 예비 교사가 배출됐다고 한다.

박정희 대통령이 비상계엄을 선포하고 유신헌법을 통과시킨 것이 1972년 10월의 일이었으니 졸업식이 열린 1973년 2월은 서슬 퍼런 유신체제가 그야말로 제대로 탄력을 받아 맹위를 떨치던 시기였다.

졸업식마다 박정희 대통령에게 고마움을 전하는 축사와 인사말이 넘실거린 것은 당연한 일이었다. 이런 사회적 분위기를 반영하듯 교문 앞에 세워진 졸업식 경축 구조물에도 여지없이 '교육입국 역군되고 10월유신 선봉되자'라는 유신 찬양 문구가 쓰여 있다. 졸업식과는 전혀 어울리지 않는 쌩뚱맞은 문구 아래로 좌판이 흐드러지게 펼쳐져 있다.

포대기로 아이를 꽁꽁 싸매고 등에 업은 엄마 상인도 손님맞이 채비를 마치고 교문 쪽을 응시하고 있다. 아이는 따뜻한 털모자를 썼는데 꽃을 쥔 엄마의 양손은 그냥 맨손이라 추워보인다. 자세히 보니 죄다 장갑을 끼지 않았다. 두꺼운 외투도 눈에 띄지 않고 비가 내리는지 우산을 쓴 모습을 보니 겨울이지만 날씨는 푸근했던 모양이라 다행이다. 당시 학교 졸업식장에는 무슨 이유인지 꽃을 들고 졸업식장에 들어가지 못하게 하는 이상한 규칙 같은 것이 있었다. 그래서 졸업식날 관련 내용을 알리는 문구를 교문에 붙이거나 푯말로 알리곤 했다.

춘천교대도 마찬가지였다. 이날 교무과장 명의로 교문 앞에 '알림' 푯말이 세워졌는데 내용은 이렇다. “간소하고 정중한 졸업식을 거행하기 위해 졸업식 전에 꽃다발 및 화환을 가지고 오시는 것을 삼가 주시기 바랍니다.”

졸업식을 너무 엄숙하게 진행해서 일까. 일단 졸업식이 끝나고 나면 운동장은 순식간에 졸업생, 재학생들이 뒤엉키는 해방구로 변신했다. 물론 중·고등학교 졸업식에서 주로 벌어진 일이긴 했지만 그때는 그렇게 졸업생들에게 밀가루를 뿌리고 연탄가루를 묻혀 숯검댕이로 만드는 심한 장난이 통과의례처럼 벌어지곤 했다. 사진 ②, ③이 바로 그 현장을 포착한 사진들이다. 사진 ②에서 연탄이 얼굴 한가득 묻은 남학생이 목마를 타고 어딘가로 향하고 있다. 친구들이 얼굴에 어떤 장난을 쳐 놓아도 싱글벙글 마냥 즐거운 표정이다. 연신 뒤쪽을 응시하는 시커먼 얼굴에 하얀색 치아만 두드러지게 보인다. 하지만 사진 ③은 상황이 좀 심각하다. 하얀 밀가루를 잔뜩 뒤집어 쓴 여학생에게서는 깊은 열받음이 느껴진다. 그 기세가 사진을 찢고 나올 듯 살벌하다. 학생의 얼굴을 닦아주는 오빠로 보이는 사람의 얼굴에는 웃음이 한가득이다.

시간의 흐름에 따라 졸업식 풍속도는 매번 그 모습을 달리하고 있다. 하지만 정든 학교 그리고 선생님, 친구를 떠나야 하는 아쉬움의 크기에는 변함이 없는 듯하다. 그것이 대면이건 비대면이건 말이다.