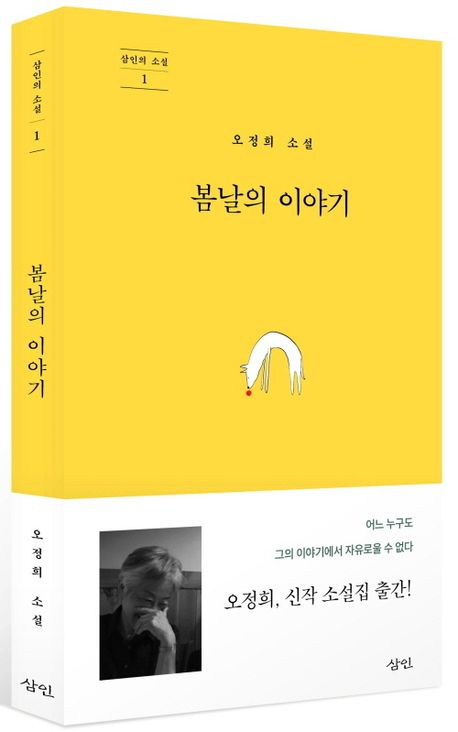

오정희 소설가가 신작 소설집 ‘봄날의 이야기’를 상재했다. ‘작가들의 작가’, 한국 여성 서사의 출발점이자 도달점이라 불리는 그가 3년 만에 펜을 들었다. 과작의 작가답게 이번에도 ‘봄날의 이야기’, ‘보배’, ‘나무 심는 날’ 등 단 세 편만을 담았다. 얇은 책이지만 남는 여운은 깊고 묵직하다.

표제작 ‘봄날의 이야기’는 한 마리 떠돌이 암캐의 시선을 따라간다. 새끼를 가져본 적 없는 그 개 마음껏 돌아다니고, 놀고, 간섭하고, 상상하며 하루를 보낸다. 주인공은 자신에게 ‘어떤 운명’이 다가오고 있음을 직감한다. 그것은 생명을 지닌 존재라면 언젠가는 마주해야 할 필연적인 수순. 두렵고도 설레는 그 예감은, 인간 여성의 존재 조건과도 겹쳐진다. 오정희는 그 개의 몸에 생명의 서사와 생식의 기미, 존재의 외로움을 덧입힌다. 그것은 암시라기보다, 직설보다 더 강한 감각의 은유다.

‘보배’는 요양원 침상에 누운 하와이 이민 1세대 노인이 손녀를 기다리며 떠올리는 기억의 조각들로 구성된다. 제니퍼라는 이름의 손녀는 회상의 기점이자, 남은 생을 정리하려는 노인에게 남겨진 마지막 빛이다. 일제강점기 하와이 이민과 사진 신부의 역사, 억척스러운 삶의 단면들이 찰나처럼 스쳐 지나가지만, 그것은 결코 가볍지 않다. 오정희는 이번에도 소소한 장면 속에 정서의 심연을 담아낸다.

‘나무 심는 날’은 글을 쓰는 중년 여성이 성당 근처에서 무심히 흐르는 시간을 보내는 이야기를 담은 긴 단편이. 휴게실에서 끼적인 문장은 번번이 지워지고, 성당을 오가는 사람들의 얼굴만 눈에 담긴다. 그녀의 내면에는 어머니와의 기억, 해소되지 못한 감정, 오래된 부채 의식이 엉켜 있다. 이야기는 명확한 사건 없이 진행되지만, 성당 마당에 나무를 심는 사제와 일꾼의 모습이 유일하게 또렷한 현실로 부각된다. 나무를 심는 장면은 일종의 은유다. 정리되지 못한 감정과 말을 대신해 땅을 다지고 심는 행위. 기억도, 회한도, 그 안에 함께 묻히는 것처럼 보인다.

세 편의 이야기는 모두 ‘조용하다’는 공통점을 지닌다. 그러나 이 조용함은 침묵이나 공백을 뜻하는 것은 아니다. 오히려 더 섬세하고 예민한 감각으로 삶을 더듬어간다. 살아 있다는 건 결국 무엇인가. 죽음은 정말 끝인가. 사랑과 두려움은 왜 자주 엇비슷한 얼굴을 하고 있는가. 오정희는 단 한 마디도 직접적으로 묻지 않으면서, 독자 스스로 질문을 하게 만든다. 삼인 刊. 160쪽. 1만5,000원.