'인구변화=시장변화' 안목 필요

2024년께 지방서 대형마트 철수

동네상권·전통시장 기회 가능성

세대·지역마다 닥칠 문제 달라

비혼자 확대·대학 위기 등 직면

사회관행도 변화 … 시각 넓혀야

'학생 수 감소로 인한 교사 과잉 시대, 고령화와 연금 위기론, 정년 연장을 둔 58년 개띠와 70년 개띠 싸움에 등 터지는 청년들…'

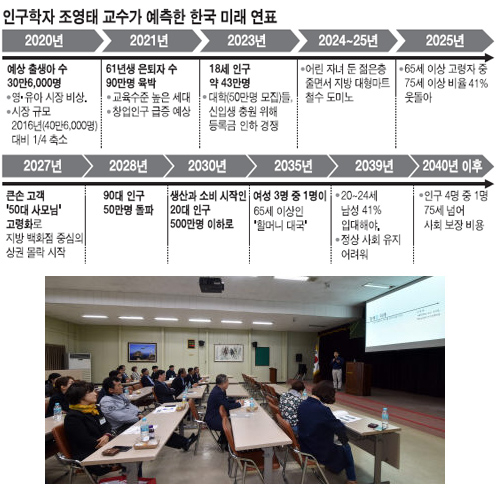

조영태(46) 서울대 보건대학원 교수는 '초저출산국 대한민국의 미래'란 가장 뜨거운 화두를 던지고 있는 인물이다. 출생과 사망, 인구이동 현상을 통해 사회 변화를 읽어내는 인구학의 국내 최고 권위자로, 한국뿐만 아니라 베트남 정부의 인구정책 자문도 하고 있다.

강원일보 CEO아카데미 3주 차 강연을 맡은 조 교수는 17일 개소하는 서울대 인구정책연구센터의 초대센터장을 맡고 지방정부 인구정책 발굴, 분석, 교육활동의 보폭을 넓혀 갈 예정이다. 강연의 주요 내용을 발췌했다.

■기업이 인구 변화를 알아야 하는 이유=“재고가 급격히 쌓여 가던 어느 기저귀 제조업체 대표가 최근 급하게 찾아왔다. 2015~2016년 신생아가 3만명 줄면서 시장 규모가 1,300억원 줄어 타격을 입었는데 이런 감소 추세가 계속될지, 반등할지 묻기 위해서였다. 연구 결과대로 2020년 신생아는 31만명으로 더 줄어든다고 설명했는데, 업체 대표가 고맙다고 했다. 하루 아침이 아닌 장기적인 계획을 갖고 인력 구조조정을 대비할 수 있어서였다.

수년 전 삼성 사장단 회의에서 한국의 인구구조 변화를 강연했는데, 최고 의사결정권자가 금융 계열사 CEO들과 따로 보자고 했다. 그는 “고령화가 닥치면 보험업계 등이 위기인데, 어떻게 대비할 것이냐”고 CEO들에게 물었다. 인구의 변화는 곧 시장의 변화다. 지금 주력하고 있는 상품이 10년 뒤에도 시장에서 점유할 수 있을지 되물으며 새로운 전략을 세워야 한다. 이처럼 미래를 대비하는 의사결정을 하려면 인구학적 관점에서 바라보는 안목을 가져야 한다.”

■인구로 예측·대비 가능한 '정해진 미래'=“정치도 바꿔 놓고 있다. 어느새 영호남 갈등이란 말이 사라졌는데, 호남인구가 급감했기 때문이다. 대신 '2030세대 대 5060세대'란 세대 대결 구도가 나왔다. 젊은층을 진보, 고령층을 보수라고 한다면 40대가 어느 쪽에 기우느냐가 선거의 관건이 될 것이다.

2025년이 되면 3~4인 가구를 합쳐봐야 전체 30%를 넘기 어려울 전망이다. 4인 가구를 겨냥해 만든 시장도 쇠퇴할 텐데 대형마트가 대표적으로 2024년부터는 지방에서 철수 도미노가 일 것이다. 동네 상권, 전통시장에는 새로운 기회가 올 수 있다. 부동산시장도 바뀌어 대형 아파트 선호도가 낮아질 것이다. 2021년에는 1961년생 은퇴자 수가 90만명에 육박할 건데 일본처럼 곧 62세 정년 연장론이 나올 것이다. 61년생들은 교육수준이 높아 창업인구가 급증할 것으로 전망된다.

새로운 시장도 나온다. 대표적인 게 '비혼(非婚)'시장이다. 서울의 40대 남성 4명 중 1명은 아직 결혼을 안 했다. 자기 중심적인 소비 성향이 강한 이들을 겨냥해 이미 유통업계는 마케팅 전쟁을 벌이고 있다.

2030년에는 20대 인구가 500만명 이하로 낮아지고 2035년부터는 여성 3명 중 1명이 65세 이상인 '할머니 대국'이 된다. 이것이 한국의 '정해진 미래'다.”

■지역 인구정책, 저출산보다 수도권 인구 유입 관건=“지방정부는 인구정책으로 저출산 문제에 집중하는 경향이 있는데 사실 더 중요한 게 인구 유입책이다. 지역마다 수년 내로 닥칠 인구 문제가 저마다 다르다.

춘천을 예로 들면, 춘천이 겪을 가장 심각한 인구 문제는 대학 입학정원 감소로 인한 지역경제 타격이다. 2023년이 되면 18세 인구는 43만명으로 대학정원(50만명)을 밑돌아 '등록금 인하 경쟁'까지 보게 될 것이다. 전문대, 지방 사립대뿐만 아니라 국립대도 위기에 직면할 것이다. 대학가 상권 문제 대비, 젊은층 인구 유입책 마련 등을 해야 한다. 이것이 춘천의 인구정책이다.

수도권에 집중된 인구를 지방으로 어떻게 끌어올 것인가도 중요한 인구정책이다. 20~49세의 52%가 수도권에 살고 있다. 이들을 지방으로 오게 해야 한다. 앞으로 한국사회가 직면할 초저출산 국가는 기존 관행이 유지가 안 된다. 한국, 주변국의 인구 변동에 관심을 갖고 하나의 요소보단 맥락을 보는 시각이 중요하다.”

정리=신하림기자 peace@