프랑스 건너가 조형적 문자 입체적·기하학 변형시켜 무한한 예술적 자유 표현

1967년 '동백림 사건'연루 간첩누명도…옥중서도 작업 1970년대 문자추상 완성

고암(顧菴) 이응노(李應魯, 1904~1989). 그의 생애는 쓰라린 우리 근현대사와 맞물려 있다. 일제강점기에 태어나 일본유학, 해방, 6·25전쟁, 프랑스 체류, 간첩 누명, 감옥살이, 프랑스 귀화 등의 신산한 여정은 곧 작업과 함께했고, 작품으로 승화되었다. 1904년 충청남도 홍성에서 태어난 이응노는 동아시아 서화 전통을 바탕으로 ‘문자추상(文字抽象)’을 추구하며 현대적 추상화를 일군 위대한 작가다. 우리는 그의 변화무쌍한 작품세계에 깃든 가열찬 예술혼을 통해, 시대의 격랑에 맞선 한 거장의 선구자적 면모를 확인할 수 있다.

■일본을 거쳐 프랑스에 꽃 핀 예술세계

이응노의 예술은 호 ‘죽사(竹史)’에서 발아해서 ‘고암(顧菴)’으로 만개했다. 16세에 송태회의 문하에 붓을 쥔 그는 1922년 해강 김규진의 문하에 들어가 문인화를 배우며 미술의 길로 들어섰다. 죽순처럼 예술적 성장이 빨라서 죽사라는 호를 받았고, 1924년 21세에 제3회 조선미술전람회(이하 ‘조선미전’)에 ‘청죽(晴竹)’으로 입선했다. 그리고 수차례 낙선의 고배를 거듭한 후 1931년 제10회 조선미전에서 대나무 그림으로 특선과 입선을 하며, 조선 황실의 최고상을 수상했다. 그는 1933년에 사학자 정병조에게 고암이란 호를 받는다. 국내에서 사군자로 명성을 쌓다가 1935년 일본으로 건너가 동·서양의 회화를 아우르며 현대적인 미술교육을 받았다. 1945년에는 일본에서 귀국하여 동료 작가들과 단구미술원을 조직해 왜색 청산을 통한 한국미술의 정통성 회복 운동을 벌이는 한편 서울에 ‘고암화숙’을 개설해 학생들을 가르쳤다. 1956년 구상에서 벗어난 반추상, 추상 작품을 실험하기 시작한 그는 프랑스 평론가 자크 라센느의 초청을 계기로 1958년 55세의 나이에 프랑스로 건너갔다.

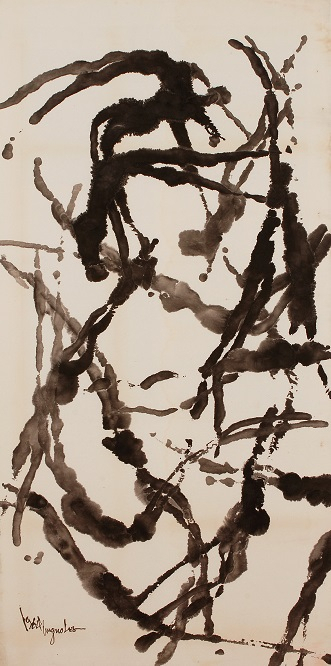

이응노는 파리에서 대상의 사실적 모방에서 벗어나 스스로 ‘반추상적 표현’이라고 언급한 양식을 발전시킨다. 당시 프랑스 미술계의 흐름이었던 ‘앵포르멜(informel, 전후 유럽의 추상미술)’ 회화 양식을 흡수한 후, 전통 필묵과 결합해 동양적 감수성이 가미된 새로운 추상으로 나아간 것이다. 특히 폴 파케티 화랑에서 열린 첫 개인전 ‘이응노, 콜라주’에서 콜라주 기법을 사용한 추상 작품을 대거 선보이며 평론가들에게 호평을 받았다. 한편 파리를 중심으로 열정적 작품활동을 펼치던 그는 1964년 ‘파리동양미술학교’를 설립해 프랑스인들에게 서예와 동양화의 기초를 가르치며 동양미술의 아름다움을 전파했다.

■문자추상과 간첩 누명 그리고 옥중 작업

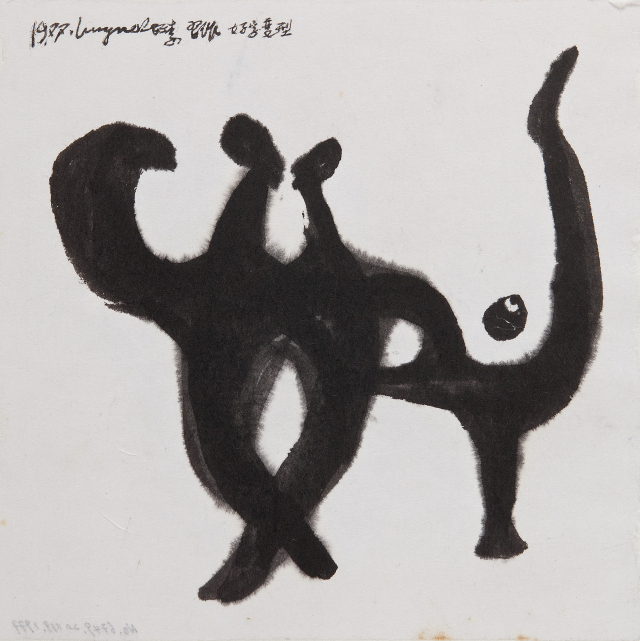

작업에서는 문자추상을 구체화했다. 애당초 다양한 재료로 조성한 거친 마티에르에 유연한 획을 가미한 서정적 경향을 구현했던 작품은 점차 영역을 확장해간다. 자신의 조형적인 문자를 입체적이거나 기하학적으로 변형시킨 조각, 세라믹, 회화, 태피스트리로 전개하며 무한한 예술적 자유를 누린다. 그럴수록 프랑스를 비롯한 미술계에서 이응노의 입지는 단단해졌다. 그런 그에게 큰 그늘이 드리워진다.

1967년 7월, ‘동베를린을 거점으로 북괴 대남 적화 공작단’ 사건, 즉 ‘동백림 사건’에 연루된 것이다. 그는 한국으로 송환돼서 무기징역을 받고 수감된다. 6·25전쟁 중에 납북된 아들을 만날 수 있다는 희망에 동베를린을 방문했으나 만나지 못한 사실이 빌미가 되었다. 서대문구치소와 대전교도소, 안양교도소를 거치며 2년 반에 걸쳐 수감생활이 이어졌다. 유럽의 평론가, 미술관장, 동료작가 등도 가만있지 않았다. 이응노의 석방을 바라는 탄원서를 한국 정부에 제출하며 구명운동을 벌였다.

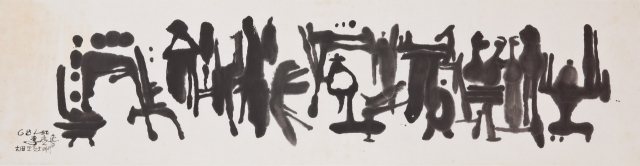

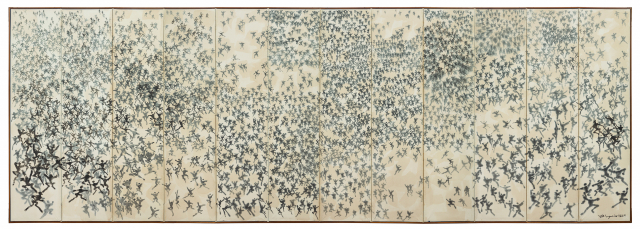

이응노는 옥중에서도 작업을 계속했다. 도시락통, 부채, 밥풀, 간장 등 손에 잡히는 모든 재료를 사용해 회화, 조각, 판화 등 ‘옥중작’ 300여 점을 제작했다. 그는 옥중에서도 작가였다. 1969년 사면 된 후, 프랑스로 돌아가서 태피스트리 작업과 세브르 국립도자공장과의 도자 작업 등 회화 이외에도 많은 조각, 세라믹 작품을 만들었다. 1970년대 초·중반에는 프랑스는 물론 영국, 이탈리아, 벨기에, 미국에서의 크고 작은 전시를 통해 문자추상 작업을 더욱 정교하게 발전시킨다. 문자추상은 더욱 견고해졌다. 서체의 부드러운 흐름에서 벗어나 건축적으로 단단한 조형미가 돋보이는 양식으로 심화된 것이다.

■부단한 실험으로 도달한 인간 형상

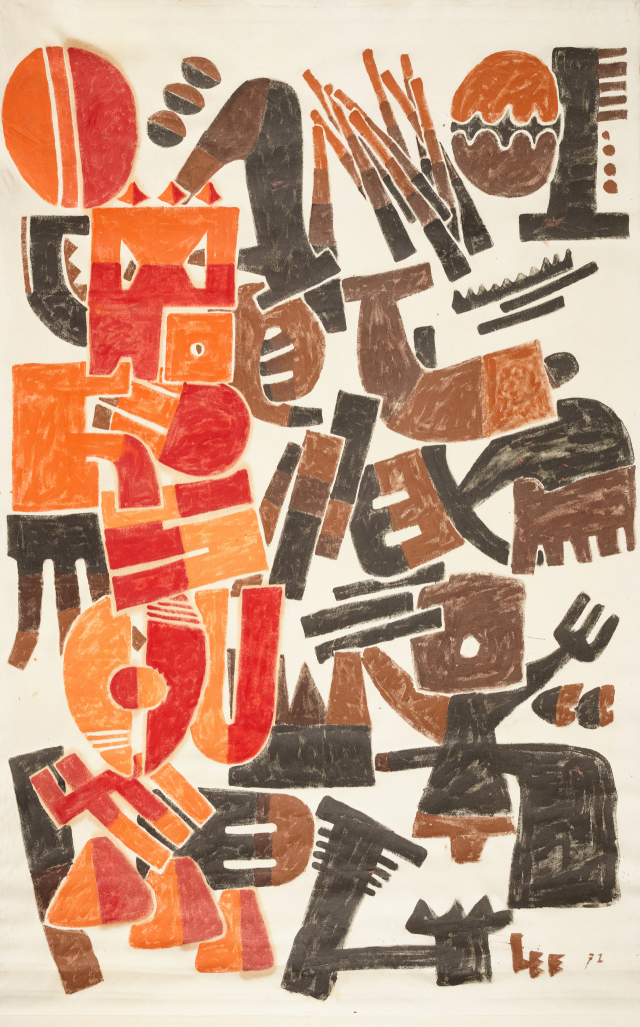

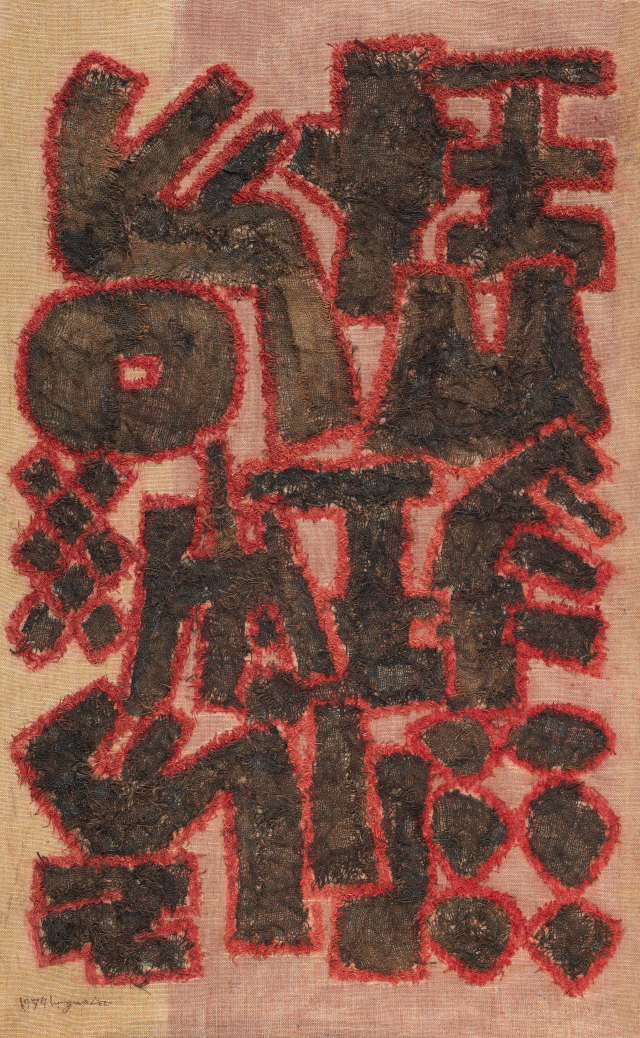

1971년과 1974년에 완성한 ‘구성’과 ‘작품’은 이응노의 1970년대 문자추상 경향을 보여주는 대표작이다. 두 작품 모두 천위에 제작한 작품이나, 기법적으로 전혀 다른 양상을 띤다. 1971년의 ‘구성’이 융 같은 표면에 물감으로 그려 붓 터치가 보이는 반면, 1974년 ‘작품’은 거친 천에 문자 형상을 다른 색 천으로 붙인 후 그 형상 주변에는 붉은 색의 실로 꿰맨 듯한 기법이 돋보인다. 이들은 문자추상을 통한 이응노의 다양한 조형적 실험이 어떠했는가를 오롯이 증명한다. 다른 장르로의 영역 확장뿐만 아니라 평면 작품에서도 실험은 이어졌다. 즉 종이에 채색이 아닌 콜라주, 천 등 재료에 변화와 실험을 시도한 문자는 추상 자체였다. 그냥 보기에는 한자 같지만 읽으려 하면 무슨 글자인지 도저히 알 수가 없다. 그에게 문자는 소통의 도구가 아니라 조형적 실험을 위한 요소였기 때문이다.

한편 이응노에게 인간 형상은 항상 작품의 중심에 있다. 1960년대 추상화에서 발견되는 자연 속의 인간이 그렇고, 인간의 형태를 문자처럼 변형한 1970년대의 문자추상 연작에서 인간의 모습은 붓놀림과 서체가 융합하여 독특한 패턴으로 승화되었다. 1980년을 기점으로 1989년 작고하기까지 제작한 ‘군상’ 연작은 또 자신의 인생관과 예술관을 집약한 이응노 예술의 절정이자 절창이라고 할 수 있다.

■파리에서 빛이 된 우리의 예술혼

1989년 1월 서울 호암갤러리에서 이응노 회고전이 열리고 그는 이국에서 별세한다. 간첩사건에 휘말려 프랑스로 귀화했던 작가에게 우리나라 정부가 입국을 허락하지 않은 탓이다. 정작 주인공인 작가가 참석하지 못한 가운데 전시회가 열렸고, 그 첫날 이응노는 파리의 작업실에서 심장마비로 세상을 떴다. 유해는 파리의 ‘페르 라 세즈’ 시립묘지에 안장되었고, 그가 설립한 ‘파리동양미술학교’는 지금도 전통을 잇고 있다. 유럽인들에게 동양화를 가르치는 교육활동뿐 아니라 해외에 진출하는 국내 작가들의 든든한 발판이 되고 있다. 결코 순탄치 않은 삶에서도 동양과 서양, 평면과 입체를 넘나든 이응노의 독창적 세계는 끊임없이 재조명되고 있다. 그에겐 그림이 사상과 철학의 무기였다.

정일주 월간 퍼블릭아트 편집장 / 이응노미술관 작품 제공

이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다