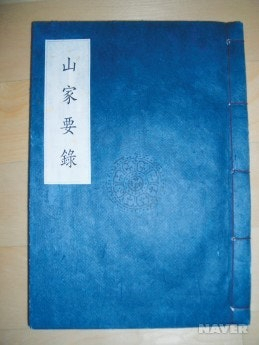

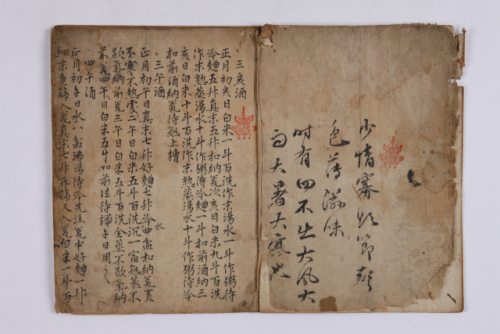

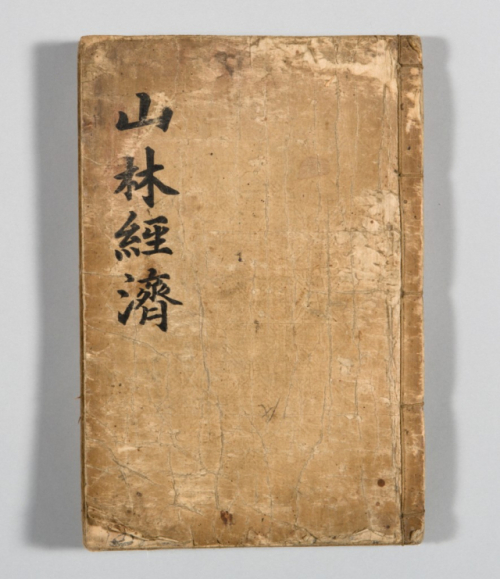

조선시대에는 양반집이라면 자신만의 고유의 술을 빚어 제사에 올리고 손님 접대용으로 사용했으니, 그 종류만 해도 2,000가지가 넘었다고 한다. 그 중 '산가요록''수운잡방''산림경제' 등 80여종의 문헌에 전해 내려오는 술은 500여가지 된다. 그 중에서 몇 가지만 소개한다.

■방문주 方文酒=‘방문주’란 ‘방문대로 빚는 술’, ‘술 빚는 방법대로 빚는 술’이라는 의미이다. 고려, 조선시대에는 다양한 술 빚는 방법이 있었는데, 그 방법들을 제대로 정리하면서 양조의 기본을 세운 것이 방문주라고 할 수 있다. 방문주는 그 맛과 향이 뛰어나 경향 각지의 양반집에서는 물론이고, 주막의 단골메뉴이기도 하였다. 그 특징을 보면 다음과 같다.

첫째, 이양주법을 사용했다. 단양주는 한번 빚는 술을 말하고, 이양주는 두 번 빚는 술, 삼양주는 세 번 빚는 술을 말한다. 두 번 또는 세 번을 빚는 이유는 술의 발효력을 높일 뿐만 아니라 술양을 많게 하기 위함이다. 두 번을 빚으려면, 밑술 1회, 덧술 1회를 해야 한다. ‘밑술’이란 본격적인 알코올 발효를 하기에 앞서 술균인 ‘효모’를 증식시키는 방법이다. 서양에서는 효모를 인위적으로 배양•증식한데에 비해, 우리는 밑술을 하면 효모가 증식된다는 것을 경험적으로 알았던 것이다.

둘째, 밑술을 빚는 방법이 다양했다. ‘죽’을 쑤거나, 쌀가루를 뜨거운 물로 익힌 ‘범벅’을 사용하거나, ‘설기떡’를 쪄서 사용하는 등 여러 방법이 동원되었다. 각 방법마다 술의 맛과 향이 다르다. 산패예방을 위해 밀가루를 함께 사용하기도 하였다.

셋째, 덧술은 본격적으로 알코올발효를 하는 과정인데, 덧술에는 고두밥을 사용하였다. 찹쌀, 멥쌀 모두 사용이 가능했다. 술양이 적고 단 술에는 찹쌀을, 술양이 많고 담백한 술에는 멥쌀을 주로 사용했다. 고두밥에 다시 끓는 물을 섞은 ‘진고두밥’을 사용하기도 하였다. 발효를 촉진시키기 위해서이다.

■감향주 甘香酒=감향주는 술이 ‘꿀같이 달고 향기롭다’는 의미에서 따온 이름이다. 술맛에는 단맛, 신맛, 쓴맛, 감칠맛 등이 있다. 술에 단맛을 내려면 일반적으로 들어가는 물양이 상대적으로 적어야 한다. 그리고 ‘단’ 술은 향이 좋게 마련이다. 술에서 파인애플 같은 과일향이 난다. ‘술이 달다’라는 것과 ‘향이 좋다’라는 것은 긴밀한 상관성이 있다.

감향주를 기록하고 있는 최초의 문헌은 '수운잡방'이지만, 여러 옛 문헌에서 이름만 같을 뿐 다양한 방법의 감향주를 소개하고 있다. 밑술은 기본이 ‘구멍떡’이지만, 뒤로 올수록 구멍떡 뿐만 아니라, 고두밥, 죽, 범벅, 물송편 등 다양한 밑술을 사용하고 있음을 알 수 있다. 밑술을 구멍떡으로 한다는 말은 들어가는 물양이 적다는 의미이다. 구멍떡을 만든 후 여기에 물을 넣지 않거나 조금만 물을 첨가해서 누룩을 넣고 발효시킨다. 다음에 덧술로 찹쌀 고두밥을 지어 발효시킨다. ‘단’ 술을 만들 때에는 덧술에 일반적으로 찹쌀을 넣는다. 찹쌀은 멥쌀보다 분해가 더디어 잔당(殘糖)이 많이 남아 술을 달게 만들 수 있다. 이러한 감향주는 단맛과 향기가 좋아 식전주나 식후주로 사용하기에 적합하다.

■과하주 過夏酒=과하주(過夏酒)를 글자 그대로 풀이하면 ‘여름을 지내는 술’, 즉 ‘여름철에 변질되지 않고 먹을 수 있는 술’을 말한다. 옛날에는 요즘처럼 냉장시설이 없었기 때문에 여름철에 술이 쉽게 변질될 수 있었다. 그래서 더운 여름철에 술이 변질되지 않으려면, 술이 외부의 균에 의해 오염되지 않도록 해야 하고, 그러려면 술의 알코올 도수가 높거나 술의 당도가 높아야 한다.

술의 알코올 도수를 높이는 방법으로는 술을 증류하는 방법과 발효주에 증류주를 섞는 방법이 있다. 후자의 방법을 일반적으로 ‘과하주’라고 칭한다. 포르투칼의 ‘포트와인’도 와인에 브랜디를 섞는 방법으로 제조한다. 증류주를 섞을 때에는 어느 술에, 어느 시점에 섞느냐에 따라 맛과 향이 달라진다. 단양주에 섞는 방법과 이양주에 섞는 방법이 있고, 발효 초기에 섞는 방법과 발효 중•후기에 섞는 방법이 있다. 어느 것이 정답이라고 말하기 어렵지만, 일반적으로 ‘단양주’에, 그리고 ‘발효 초기’에 섞는다. 그렇게 되면 술이 아주 달면서 알코올 도수가 높게 된다.

술이 달면 알코올 도수가 낮게 마련이다. 그런데 과하주의 경우, 발효 초기에 증류식 소주를 섞게 되면 발효가 멈추면서 술은 달게 되고, 높은 도수의 소주를 섞었기 때문에 알코올 도수는 올라가게 되는 것이다. 따라서 조선의 과하주와 포르투칼의 포트와인은 그 특징이 “술이 달면서 알코올도수가 높다”는 점이다.

조선의 과하주는 증류식 소주를 섞는 술만을 일컫지 않고, 아주 달게 만든 술에도 ‘과하주’라는 명칭을 붙이기도 하였다. 참고로 ‘김천과하주’는 ‘과하천(過河川)’이라는 샘물을 사용한 데에서 유래한 술이름으로서, 여기의 과하주와는 다르다.

■향온주 香醞酒 =향온주는 ‘향온곡’으로 빚는 술을 말한다. 향온주는 조선시대 왕이 먹었던 어주(御酒), 즉 내국향온(內局香醞)이 사대부나 민가에 전해지면서 향온주라고 부르게 되었다. 여기서의 ‘내국’이란 내의원을 말한다. 향온주는 첫째, 밀과 녹두를 섞어 만드는 ‘향온곡’으로 빚는 것이 특징이다. 둘째, ‘석임’을 밑술로 사용하거나 찹쌀죽으로 밑술을 빚은 후 찹쌀 고두밥으로 덧술을 하는 것이 특징이다.

녹두는 그 성질이 차기 때문에, 여름에 술을 빚을 때 많이 사용하였다. 뿐만 아니라 찹쌀도 멥쌀과 달리 성질이 차다. 이렇게 보면 향온주는 녹두와 찹쌀을 사용함으로써, 자칫 더운 여름에 술로 인한 고열에 시달리는 것을 막아주는 역할을 하였다는 것을 알 수 있다. 또한 녹두는 여름에 술이 지나치게 끓어 넘치는 것을 막아주는 역할도 수행하였다. 이처럼 여름철에 먹는 술로 향온주를 애용했는데, 녹두가 갖고 있는 성분으로 인해 독특하고 매력적인 향이 나온다.

■녹파주 綠波酒=녹파주는 고려시대 때부터 빚어졌던 것으로, ‘술 빛깔이 파도처럼 푸르다’고 하여 붙여진 이름이다. 술 빛깔이 다른 술들에 비해 밝고 맑다는 의미이다. 조선시대에 상당히 대중적으로 많이 빚어졌던 술이다. 술 빛깔이 맑다는 것은 그만큼 쌀양에 비해 물양이 훨씬 많다는 것을 의미한다. 술양이 많이 나와서 일상적으로 빚어두고 두루 쓰기에 적합했다고 할 수 있다.

녹파주는 밑술을 죽이나 범벅으로 하고, 덧술은 찹쌀 고두밥 또는 끓는 물을 섞어 만든 진고두밥을 사용하였다. 밑술을 찹쌀죽으로 하고, 덧술은 멥쌀죽을 쑤어 사용하는 방법도 있었다. 양조방법으로 보았을 때, 물양이 많아지면 완전발효에 가까운 지점까지는 알코올 도수가 올라가면서 단맛은 줄어든다. 단맛이 있다는 것은 효모의 먹이가 아직도 많다는 것을 말하고, 발효가 진행될수록 당이 줄어들어 단맛이 없어진다. 그리고 완전발효에 가까운 지점을 지나서 물양이 더 많아지면 이번에는 알코올도수가 떨어지고, 술맛은 담백하거나 산미가 돌게 된다. 이와 같이 투입되는 물양이 완전발효에 필요한 물양보다 더 많아지면 당연히 술은 맑아질 수밖에 없고, 알코올도수가 떨어져 술은 부드러워진다고 할 것이다.

■삼해주 三亥酒=삼해주는 음력 새해 처음 맞는 해일(亥日, 돼지날)에 첫술(밑술)을 빚기 시작하여 12일이나 36일 간격으로 두 번째 亥日에 1차 덧술, 세 번째 亥日에 2차 덧술을 하는 삼양주 기법이다. 돼지날인 亥日에 술을 빚는 이유에 대해서는, “돼지피가 맑고 밝기 때문이다”라는 이야기도 있지만, 亥는 12支 가운데에 하나로, 亥時 다음에는 자시(子時), 축시(丑時), 인시(寅時)가 따라온다. 자시(子時)에는 하늘이 열리고, 축시(丑時)에는 땅이 열린다. 이를 천지개벽(天地開闢)이라고 한다. 인시(寅時)는 만물이 소생하는 시간이다. 따라서 하늘이 열리기 전에 술을 빚어 하늘에 제를 올리거나 하늘의 도움을 받기 위한 것이 아닌가 생각한다. 이는 비록 亥時에 해당하지만, 亥日도 비슷하리라 생각한다.

삼해주는 밑술을 죽이나 범벅으로 하고, 1차 덧술은 죽이나 범벅•설기떡, 2차 덧술은 설기떡이나 고두밥으로 한다. 그리고 고두밥은 주로 멥쌀을 사용한다. 삼해주는 겨울에 술을 빚고 봄에 먹는 술이다. 그래서 춘주(春酒)라고도 한다. 추운 겨울에 빚다보니, 발효가 잘 안돼 3번에 걸쳐 오랜 기간 술을 빚었을 것이고, 찹쌀보다 분해가 잘되는 멥쌀을 사용했을 것이다. 삼양주임에도 불구하고 알코올도수가 상대적으로 낮다. 그 결과 술 맛은 부드럽고 순하며 맛은 달고 향이 좋다. 알코올도수가 낮고 당도가 높은 술은 ‘앉은뱅이 술’이 되기 쉽다. 맛있다고 많이 먹다가 집에 가려고 일어서면 그만 주저앉고 마는 술이다.

정회철 전통주조 예술대표

※이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.