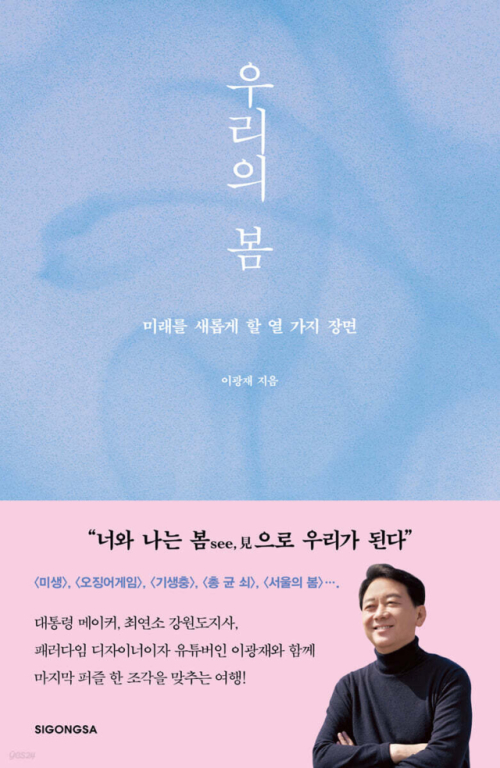

이광재 전 국회사무총장이 ‘영화와 드라마, 책에서 길어 올린 질문들로 현실의 봄을 상상한’ ‘우리의 봄’을 상재했다. 정치인의 회고가 아닌, 시민의 언어로 써내려간 이 인문 에세이는 질문에서 시작해 제안으로 나아간다. 저자는 “우리의 봄(見)이 우리의 봄(春)을 만든다”는 문장으로 책의 문을 열며, 우리가 무엇을 바라보고 있는가를 되묻는다. 그 시선의 끝에 정치가 있고, 교육이 있고, 불평등과 돌봄, 차별과 연대가 있다. 책은 모두 열 개의 장으로 구성되어 있다. 흥미로운 것은 각 장의 출발점이 문학과 영상 콘텐츠라는 점이다. ‘82년생 김지영’, ‘이상한 변호사 우영우’, 드라마 ‘더 글로리’, 영화 ‘기생충’과 ‘서울의 봄’ 같은 작품들이 정치적 텍스트로 소환된다. 저자가 기준으로 삼은 것은 단순했다. 많은 사람들이 함께 본 이야기일 것. 그 경험의 공유에서부터 변화의 시작을 설계할 수 있다는 믿음이었다. ‘책의 구성은 단순하지만 사유는 깊다. 본문의 호흡은 질문에서 출발한다. “왜 학교는 폭력을 숨기고, 정치는 분노만을 자극하는가”, “왜 누구에게는 사다리가 없고, 어떤 삶은 시작조차 못하는가”와 같은 물음이다.

그는 드라마 ‘더 글로리’를 통해 한국 사회의 구조적 외면을 짚는다. ‘정의는 어디 있었는가’라는 질문을 던지고 이내 “정치는 늘 피해자와 가해자 사이의 중립을 지키려 했고, 그 중립이 폭력이 되기도 했다”고 고백한다. 또 ‘설국열차’와 ‘오징어게임’을 예로 들며, 계층 이동이 단절된 한국 사회의 냉기를 포착한다. 저자가 강조하는 건 단순한 분노를 넘어 사다리를 복원할 수 있는 사회 시스템, 즉 공정한 출발선과 안전망, 그리고 함께 사는 법이다. 이어 ‘미스터 션샤인’과 ‘암살’을 통해 역사적 망각의 위험을 경고한다. 어떤 계절은 반복되지만, 어떤 봄은 다시 오지 않기 때문이다. 그에게 ‘우리의 봄’은 단순한 계절의 은유가 아니다. 시민이 다시 주인이 되는, 우리 모두의 이름으로 도래하는 봄이다. ‘우리의 봄’은 문학서도, 정치서도 아닌 그 사이 어딘가에 놓인다. 드라마를 보며 웃고 울었던 독자라면, 이 책에서 다른 방식의 독서와 사유의 문을 열 수 있을 것이다. SIGONGSA(시공사) 刊. 248쪽. 1만9,000원