80주년 광복절이 닷새 앞으로 다가왔다. 이름조차 낯선 수많은 이들의 발자취와 대한독립만세를 외쳤던 그날의 뜨거운 함성을 더욱 가슴 깊이 새겨야 할 때다. 강원일보는 국가보훈부에 등록된 1만8,230명의 독립유공자를 전수 조사해 강원 지역에서 태어났거나 활동한 1,011명의 영웅을 확인했다. 이들은 무장투쟁과 3·1운동, 국외 항일활동, 계몽운동 등 다양한 방식으로 일제에 맞섰고, 강원의 산과 강, 마을과 장터, 교회와 학교를 항일투쟁의 무대로 삼았다. ‘의향(義鄕) 강원’의 역사를 다시 조명한다.

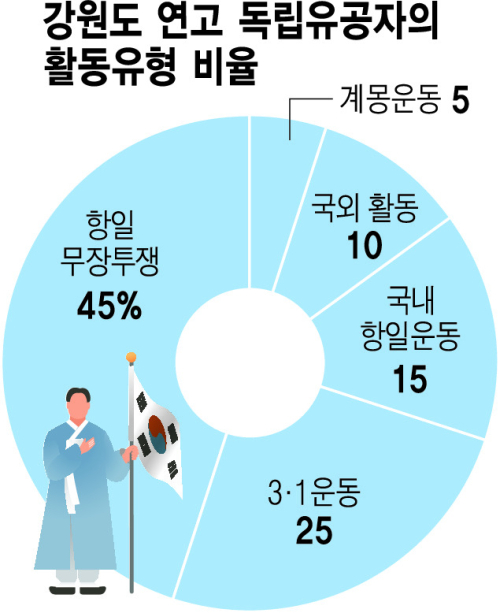

■'무장투쟁부터 계몽까지… ' 지리적 특성에 맞춘 항일 전략 = 강원도를 무대로 활약한 독립유공자는 1,011명은 전략적 요충지인 강원도의 지리적 이점을 살려 항일투쟁의 전선을 넓히는 데 앞장섰다. 활동 유형별로는 무장투쟁이 45%(약 455명)로 가장 많았고, 3·1운동이 25%(약 253명), 국내 항일운동 15%(약 152명), 국외 활동 10%(약 101명), 계몽운동 5%(약 51명) 순이었다. 시·군별로는 춘천(122명), 강릉(101명), 원주(95명), 철원(77명), 홍천(66명) 순으로 활동 인원이 많았다. 특히 북부 산간지역인 철원·인제·양구·고성은 만주와 연해주 등 국외로 향하는 길목이었고, 원주·춘천·강릉 등 중·남부 지역은 경성과 충청, 동해 해안으로 연결되는 군자금·인력·정보의 보급 거점 역할을 했다.

■강원서 활약한 외지 출신 140명 안팎= 강원에서 활동했지만 대중에 잘 알려지지 않은 인물들도 있다. 김경회(1888~미상)는 평안북도 의주 출신으로, 1910년대 후반 철원·김화 일대에서 의병 활동을 벌이며 일본군과 교전하고 군자금을 모집했다. 또 한규섭(1891~미상)은 경기도 연천에서 태어나 철원·김화 지역에서 교전과 함께 군수품 수송 임무를 맡아 항일전선에 힘을 보탰다. 정희원(1897~미상)은 충청남도 공주 출신으로, 강원 인제·양구 지역에서 무장투쟁에 참여해 일본군과 여러 차례 전투를 벌였다. 이같이 출신지는 강원이 아니지만, 강원을 무대로 항일투쟁을 이어가며 강원 독립운동사의 빈틈을 메운 주역들은 총 140명 안팎으로 파악된다.

■ 다양한 방식의 항일투쟁… 곳곳이 전선(戰線)= 강원의 독립운동사는 무기와 총알뿐 아니라 다양한 방식의 항일 저항이 어우러졌다. 양양 ‘기사문 운동’의 고대선(1884~1919)은 1919년 4월 9일 현북면 기사문리 경찰주재소를 습격하다 일본군의 총격으로 현장에서 순국했다. 화천의 김창의(1895~1920)는 천도교 결사대원으로 주민 60여 명을 이끌고 3월 23일 만세시위를 벌이다가 체포돼 옥고 중 고문 후유증으로 순국했다. 춘천농업학교의 박영한(1923년 이후 생몰 미상)과 춘천중학교의 원후정(생몰 미상)은 1940년대 초 비밀 독서회를 조직해 학생운동과 계몽활동을 이어갔다. 이들은 일본인 학생과 충돌 사건 후 조직이 발각돼 투옥됐다. 강원의 산과 강, 장터와 교회, 학교와 절은 모두 항일운동의 무대였다.